予想問題vol.5 問35

問35

手順に示す処理を実施することによって,メッセージの改ざんの検知の他に,受信者Bができることはどれか。

〔手順〕

〔手順〕

- ―送信者Aの処理―

メッセージから,ハッシュ関数を使ってダイジェストを生成する。 - 秘密に保持していた自分の署名生成鍵を用いて,(1)で生成したダイジェストからメッセージの署名を生成する。

- メッセージと,(2)で生成したデータを受信者Bに送信する。

- ―受信者Bの処理―

受信したメッセージから,ハッシュ関数を使ってダイジェストを生成する。 - (4)で生成したダイジェスト及び送信者Aの署名検証鍵を用いて,受信した署名を検証する。

- メッセージが送信者Aからのものであることの確認

- メッセージの改ざん部位の特定

- メッセージの盗聴の検知

- メッセージの漏えいの防止

分類 :

テクノロジ系 » セキュリティ » 情報セキュリティ

正解 :

ア

解説 :

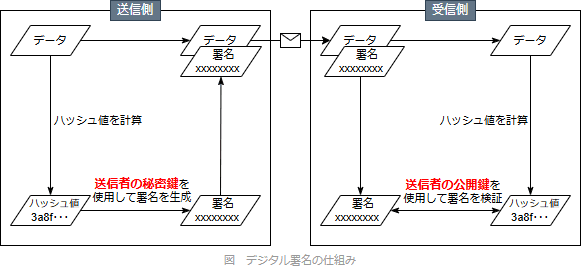

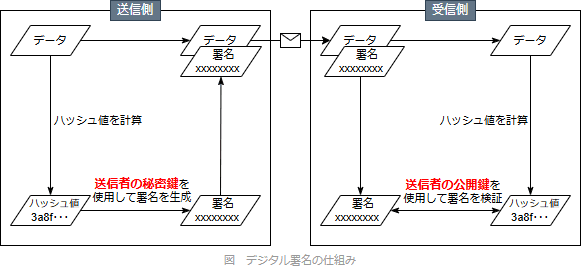

設問の手順は、デジタル署名の作成と検証の流れを表しています。

デジタル署名は、公開鍵暗号方式の秘密鍵・公開鍵の鍵ペアを使用して、メッセージ(データ)が改ざんされていないこと、署名を作成したのが送信者本人であることを確かめる技術です。なお、改ざんの検知はできますが、改ざん部位の特定および訂正機能はもちません。

デジタル署名は、公開鍵暗号方式の秘密鍵・公開鍵の鍵ペアを使用して、メッセージ(データ)が改ざんされていないこと、署名を作成したのが送信者本人であることを確かめる技術です。なお、改ざんの検知はできますが、改ざん部位の特定および訂正機能はもちません。

- 正しい。送信者の秘密鍵で作成された署名は、対となる送信者の公開鍵でしか検証をすることができません。Aの公開鍵で署名の検証ができたということは、その署名はAの秘密鍵で作成されたということを意味します。秘密鍵を所有しているのはAだけですから、送信者がAであることを確認することができます。

- 改ざんを検知する機能はありますが、その部位が改ざんされたのかを特定することはできません。

- 通信経路上での盗聴を検知する機能はありません。

- メッセージそのものは暗号化していないので、漏えい防止はできません。